存在自体が謎に包まれる剣豪

皆さん、こんにちは!

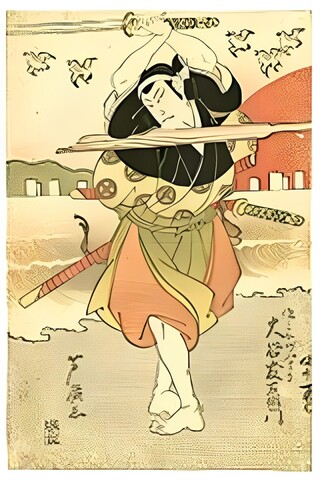

今回は佐々木小次郎に関する雑学をご紹介します!

佐々木小次郎は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した剣豪で、剣術家として非常に有名です。

彼の名は、特に宮本武蔵との決闘で知られ、その生涯は数々の伝説と共に語り継がれています。

以下に、佐々木小次郎の生涯、偉業、そして彼にまつわる雑学について詳しく解説します。

佐々木小次郎の生涯

出自と幼少期

佐々木小次郎の生年月日や出自については、諸説あり、正確な情報は明らかになっていません。

一説によれば、彼は福井県敦賀市出身で、若い頃から剣術の才能を発揮していたとされています。

別の説では、山口県の出身で、剣術流派「中条流」の使い手だったともいわれています。

剣術の修行と成長

小次郎は若い頃から剣術を学び、特に「燕返し(つばめがえし)」という技で名を馳せました。

この技は、素早く切り返すことで、燕のような動きで相手を切り倒すとされるもので、小次郎の代名詞とも

なっています。

小次郎は「巌流(がんりゅう)」と呼ばれる剣術流派を創設し、その剣技は非常に高い評価を受けました。

宮本武蔵との決闘

佐々木小次郎の生涯の中で最も有名な出来事は、慶長17年(1612年)に宮本武蔵と行われた「巌流島の決闘」です。

この決闘は、山口県下関市の巌流島(当時は舟島)で行われました。

小次郎は約3尺(約9cm)の長刀「物干し竿(ものほしざお)」を使用し、武蔵に挑みました。

しかし、武蔵は遅れて現れ、木剣で小次郎を倒したとされています。

この決闘で、小次郎は命を落としました。

佐々木小次郎の偉業

燕返しの技

小次郎の最大の偉業は、剣術「燕返し」の完成とその卓越した使い手としての評判です。

燕返しは非常に速く鋭い切り返しの技であり、これにより小次郎は多くの敵を圧倒しました。

この技術は、今でも剣道や居合道などで伝えられているほど、その影響力は大きかったと考えられています。

剣術流派「巌流」の創設

小次郎は自身の剣術流派「巌流」を創設し、数多くの弟子を育てました。

巌流は力強さと技巧を兼ね備えた流派として知られ、その名は小次郎の名声と共に広がりました。

宮本武蔵との決闘による不朽の名声

小次郎は宮本武蔵との決闘により、その名を後世にまで轟かせました。

この決闘は日本の武士道や剣豪伝説の象徴的なエピソードとなっており、小次郎は敗者ではありましたが、

その剣術と勇気は今でも尊敬されています。

佐々木小次郎の生涯の謎

佐々木小次郎の生涯については、多くの謎が残されています。

これは、彼に関する具体的な記録がほとんど残っていないためです。

以下の点が、特に議論の対象となっています。

出自と出生地の不明瞭さ

小次郎の出生地については諸説あります。

一説では福井県敦賀市出身とされ、また別の説では山口県出身ともいわれます。

彼の父親や家族についても明確な記録はなく、その背景は謎に包まれています。

剣術の修行と技術

小次郎は剣術の達人として知られていますが、彼がどのようにしてその技術を習得したのかについても詳細は明らかになっていません。

いくつかの伝説では、中国で剣術を学び、その後帰国して独自の流派「巌流」を確立したともいわれます。

「物干し竿」と呼ばれた刀

佐々木小次郎の「物干し竿」と呼ばれる刀は、その異常な長さで知られています。

この刀に関する詳細な情報は以下の通りです。

刀の特徴

「物干し竿」と呼ばれる刀は、通常の刀よりも長く、その長さは約90cmから1m以上とされています。

この長さのおかげにより、小次郎は敵との距離を保ちながら戦うことができ、これが彼の戦術の一部となっていました。

技術的な要求

このような長刀を扱うには非常に高い技術が必要です。

刀が長ければ長いほど、振り回す際の遠心力が増し、正確な操作が難しくなります。

しかし、小次郎はその剣術の技量でこれを巧みに使いこなしたとされています。

戦術的な利点

長刀は相手との距離を取るための有利な武器でした。

また、通常の刀の間合いを超えて攻撃できるため、小次郎にとっては非常に有効な武器でした。

彼の「燕返し」の技とも相まって、この刀は小次郎の剣術を象徴するものでした。

巌流島の観光スポットとしての現在

巌流島は佐々木小次郎と宮本武蔵の決闘が行われた場所として有名です。

毎年、多くの観光客がその歴史を追体験するために訪れます。

特に桜の季節には美しい景色が楽しめるため、観光名所として人気があります。

島では佐々木小次郎と宮本武蔵の決闘を再現するイベントが行われており、訪れる人々に歴史を感じさせる

機会を提供しています。

また、島には二人の決闘に関する記念碑やモニュメントもあり、歴史好きにたまらない場所となっています。

小次郎の最期に関する異説

佐々木小次郎の最期についても、いくつかの異なる説が存在しています。

一般的に知られている説は、小次郎が宮本武蔵との決闘で敗れて死んだというものです。

武蔵が木刀で小次郎を打ち倒し、その場で命を落としたとされています。

しかし、別の説では、小次郎は決闘で死なずに生き延び、隠遁生活を送ったとされています。

この説によれば、小次郎は決闘後に武蔵の追撃をかわし、その後ひっそりと余生を送ったと言われています。

また、小次郎の敗北は、実は武蔵の策略にかかったためであり、小次郎が真正面から戦えば勝てたという意見もあります。

武蔵は決闘に遅れて現れ、そのことで小次郎を焦らせ、精神的に優位に立ったとも考えられています。

おわりに

佐々木小次郎は、剣豪としての技量とともに、その神秘的な存在感によって、今なお多くの人々を魅了して

います。

彼の物語は、ただの武芸者の人生ではなく、時代と文化が育んだ一つの伝説です。

その生涯を通して見えるものは、ただの勝敗を超えた人間の深い探求心と、真実を求め続ける魂の姿ではないでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

以上となります!お読み頂きありがとうございました!

こんな雑学が知りたい!などリクエストがありましたら、是非コメント欄にお寄せください!