🌾 日本の農業とコメづくりの変遷 🌾

皆さん、こんにちは!

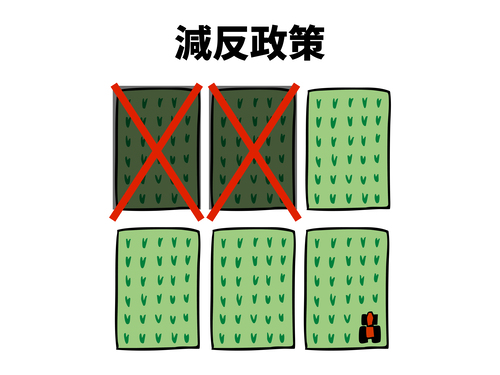

「減反(げんたん)政策」という言葉を聞いたことがありますか?

これはかつて日本の農業、特に米作りに大きな影響を与えた政策であり、昭和時代から平成にかけて長年続けられてきました。

この記事では、減反政策とは何か、その目的や背景、現在どうなっているのかを分かりやすく解説します。

🏯 減反政策とは?

減反政策とは、米の生産を意図的に減らす政策のことです。

農家に対して「田んぼでコメを作らず、他の作物に転換してください」と作付面積を制限し、協力した農家には補助金が支払われました。

📜 減反政策の背景:なぜコメを減らす必要があったのか?

日本では戦後、急速に人口が増加し、コメの需要も高まりました。

政府は農業生産力の向上に力を入れ、コメの増産が進みます。

しかし、高度経済成長期になると国民の食生活が変化していき、パンや麺などコメ以外の食品の消費が増加

しました。

一方で、生産は増え続けたため、コメが余る事態=コメ余りが発生しました。

これを解消するため、1970年に始まったのが減反政策(生産調整)です。

🧑🌾 減反政策の内容と仕組み

減反政策の具体的な内容と仕組みは以下の通りです。

- 対象:全国の水田農家

- 方法:コメの作付けをやめる or 面積を減らす

- 見返り:政府から転作奨励金(補助金)が支給される

- 転作先:大豆や飼料用作物、野菜などに切り替え

農家にとっては、補助金が大きな収入源となったため、コメを作らない農業が長く常態化しました。

📉 減反政策の功罪(良かった点・問題点)

減反政策を行ったことによって、以下のようなことが起こりました。

- 良かった点

✅ コメ余りの解消

✅ 米価の安定

✅ 農家の収入を補助金で支えられた

- 問題点

❌ 生産意欲の低下 → 作らない方が得という逆転現象

❌ 農業の高齢化・担い手不足

❌ 補助金依存体質の固定化

❌ 結果的に農業の国際競争力が弱体化

🕰️ 減反政策のその後──そして廃止へ

時代が進むにつれ、コメの需要はさらに減少しました。

一方で、自由な農業経営を求める声や、補助金制度の見直しを求める動きも出てきます。

そしてついに、2018年(平成30年)に政府による減反政策は廃止されました。

これにより、農家は自由にコメを作れるようになりましたが、市場価格の変動リスクも農家が直接背負うことになります。

🌱 減反政策廃止後の農業

減反廃止後、農業はどう変わったのでしょうか?

- 需要に応じたコメ生産への転換が始まった

- 飼料用米や輸出向け米などの新たな取り組み

- 若い農業者によるブランド米の開発も活発に

- 逆に一部地域では過剰生産による価格下落の懸念も

など、農家には、マーケティング力や経営力がより強く求められる時代になったとも言えるでしょう。

おわりに

減反政策は、日本の戦後の農業と食糧政策を支えた大きな柱でした。

その功罪を理解することは、今後の食の安全保障や農業の持続可能性を考える上でも重要です。

私たちが日々食べているお米。

その背景には、政策と農家の努力、そして時代の流れが深く関わっているのです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

以上となります!お読み頂きありがとうございました!

こんな雑学が知りたい!などリクエストがありましたら、是非コメント欄にお寄せください!